この記事でわかること

- 『ゲルニカ』の意味と「なぜ有名なのか」

- 構図・モチーフの解説と鑑賞ポイント

- 所蔵美術館・チケット・おすすめ図録情報

- ゲルニカ展示場所:レイナ・ソフィア王妃芸術センター(マドリード)

チケット:公式/GetYourGuide等(事前予約推奨)

自宅で超拡大鑑賞:公式研究サイトのGigapixelで可視光/赤外線/X線まで見られる

→ 詳細はこの章へ:「ゲルニカはどこにある?」

- ゲルニカ展示場所:レイナ・ソフィア王妃芸術センター(マドリード)

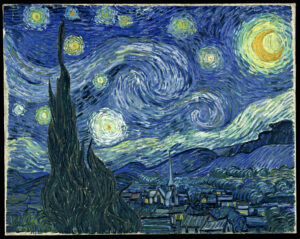

ピカソの代表作『ゲルニカ』は、1937年に制作された反戦の象徴的作品で、美術史上必ず触れられる巨匠の傑作です。本記事ではその背景・構図・見どころなどを初心者にもわかりやすく解説します。

ゲルニカ図録・本のおすすめ

以下は『ゲルニカ』やピカソを理解しやすく扱った解説書です。

ぜひ深掘りしてみるとピカソの思考がわかる!!

暗幕のゲルニカ(新潮文庫)【電子書籍】[ 原田マハ ]

価格:935円 (2025/12/30時点)

ゲルニカの意味と背景 反戦の象徴になった理由

Photo: Bundesarchiv (Bundesarchiv), via Wikimedia Commons

License: CC BY-SA 3.0 DE

1937年4月26日、スペイン内戦下のバスク地方ゲルニカ(Guernica)が第二共和政政府と戦う民族主義勢力を支援する示威として、ヒトラー政権下のドイツ空軍とイタリア空軍の爆撃を受けました。この出来事が、パブロ・ピカソに反戦の象徴作《ゲルニカ》を制作するきっかけとなりました。

すぐさまパリのアトリエでこの巨大な作品に取り組み、写真や報道で知った無差別爆撃の惨状を基に、戦争がもたらす無辜の市民の苦しみをモノクロで象徴的に描いたのです。『ゲルニカ』の制作期間は1937年5月初旬に着手し、6月上旬に完成――およそ3〜4週間(1か月弱)です。短期間で仕上げられた『ゲルニカ』は、戦争の残酷さを象徴的に描いた歴史的証言となりました。

ピカソが『ゲルニカ』を描いたのは55歳のとき。しかも、すでに“時代を代表する巨匠”としての地位が確立していたため、制作時点から社会的にも政治的にも注目されている作品になりました。

この作品はパリの万国博覧会(1937年)スペイン館に出展され、反ファシズムの文脈として戦争の恐ろしさを世界に訴えました。万博会場にはナチス・ドイツの巨大パビリオンも並び、同時代の対立を背景に作品が提示されています。以来、反戦と人道主義の象徴として広く認知されるようになりました。

Photo: Hugo P. Herdeg, published in the Stevens Indicator by the Alumni Association of Stevens Institute of Technology(推定) (Hugo P. Herdeg), via Wikimedia Commons

License: Public domain

ヒトラー時代のナチ政権での文化政策は近代美術を「退廃芸術」と断じ、排斥・没収を進めました。ピカソもその標的の一人として扱われ、ピカソの表現はファシズムへの明確な対抗線を引くものとして受け止められました。

ゲシュタポの将校が《ゲルニカ》の写真を指して「お前がやったのか」と問い、ピカソが「いいえ、あなた方が」と返した—という話が語られます。それほど本作がナチ暴力と直結していた、という象徴的エピソードです。

ゲルニカ完成までの過程

- 1937年1月:パリ万博スペイン館の壁画制作を依頼されます。

- 4月26日:ゲルニカ空爆が発生し、主題が決まります。

- 5月初旬:準備素描を経て大画面に着手します(制作過程は写真家ドーラ・マールが連続撮影)。

- 6月上旬:完成(資料により6月4〜7日などと数日の幅があります)。

ピカソ《ゲルニカ》基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ゲルニカ(Guernica) |

| 作者 | パブロ・ピカソ(Pablo Picasso) |

| 制作年 | 1937年 |

| 技法 | 油彩、キャンバス上に制作 |

| サイズ | 349.3 cm × 776.6 cm(約3.49m × 7.77m) |

| 所蔵 | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía(レイナ・ソフィア王妃芸術センター/マドリード) |

| カラー | モノクローム(グレースケール:白・黒・灰色) |

| 制作地 | フランス・パリ(ピカソのアトリエ) |

| 運動(様式) | キュビスム、抽象表現主義的要素、政治アートとしての位置づけ |

| 各国読み | ・スペイン語(絵のタイトル表記:Guernica) IPA [ɡeɾˈnika]/カタカナ目安「ゲルニーカ」※ gue の u は無音。 ・英語(一般) UK: /ˈɡɜːnɪkə/(ガーニカ)/ US: /ɡərˈniːkə/(ガーニーカ)。 |

ゲルニカの大きさはどれくらい 現地で体感が変わる理由

ゲルニカのサイズは 縦349.3cm × 横776.6cm。横幅が約7.8mもある超大型です。

数字だけだとピンと来ませんが、壁一面を埋めるレベルで、目の前に立つと逃げ場のない圧を感じます。

ここがポイントです

・写真で見たときの理解は 内容中心

・実物で受ける印象は 体の感覚中心

だから、可能なら現地鑑賞が一番おすすめなのでは!筆者も一度は行きたい。

現地で見る場合はこちら

・レイナ・ソフィアのチケット情報はこのあとにまとめました。

・旅行予定がある人は 先にチケットを確保 しておくと安心です。

なぜ有名なのか? 6つの理由

ゲルニカは「特定の戦争事件(スペイン内戦「ゲルニカ空爆」)」を超えて、どの時代の戦争にも通じる“形と言葉のいらない反戦メッセージ”に成功した作品。

展示・巡回・歴史的帰還のドラマを通じて社会記憶のアイコンとして活用されている価値ある作品です。

- 歴史の現場性

- 1937年4月のスペイン内戦「ゲルニカ空爆」への抗議として描かれました。社会的・政治的文脈が明確で、記憶の象徴になりました。

- サイズと白黒のインパクト

- 約3.5m×7.8mの超大作を白黒だけで描き、色のドラマに頼らず“形と光”で痛みを伝えます。遠目でも刺さる即時性があります。

- 記号で語る普遍性

- 泣く母子・砕けた兵士・馬・牛・電球・ランプなど、誰でも読み取れるモチーフを抽象化。国旗や軍服を避け、時代や国を超えて読める設計です。

- 発表の舞台と拡散力

- 1937年パリ万博のスペイン館で公開→ヨーロッパ・米国巡回で一気に知名度が拡大。写真・ポスター・教科書で世界中に広まりました。

- 帰還の物語(ドラマ性)

- 長くニューヨークMoMAに保管され、スペインの民主化を待って1981年に帰還。1992年にマドリードのレイナ・ソフィア王妃芸術センターへ移管。作品自体が近現代史の物語を帯びています。

- “使われる”アイコンになった

- 反戦デモ、壁画、映画や記事の見出しにまで引用される社会的記号となりました。芸術の枠を超えて記憶装置として機能しています。

ゲルニカの構図 モチーフ 技法のポイント

- モノクロームの色調:白・黒・灰色だけで劇的効果を演出。新聞写真のようなリアリティと劇的な印象を強調。

- 巨大なサイズ:幅約7.8m、高さ約3.5mという圧倒的な大きさがもたらす存在感。鑑賞者を包み込むような迫力。

- 象徴的モチーフ:痛みに耐える馬、牛、叫ぶ女性、死んだ子供を抱く母、折れ曲がった剣など、無差別な暴力に翻弄される人々や動物を通じて反戦を表現。光と闇の対比や苦悶の叫びが印象に残る。

- 複合的空間構成:内と外の境界が曖昧な構成。人物・動物・光源などが錯綜し、混乱と破壊の中に居るかのような視覚体験を作る。キュビスム的な分断と再構築の手法を用いている。

- 政治的メッセージの明確さ:戦争の悲惨さを前面に出すことで、美術の枠を超えた社会的・政治的発言としての役割も果たす。

ゲルニカ絵画の構図と象徴:牛・馬・ランプの意味

ゲルニカの構図は、中央の馬と裸電球に視線を集め、対角線で混乱を走らせ、三角骨格で秩序を残し、明暗で中央へ導き、圧縮空間と縮尺差で被害の切迫を強めます。

上部の照明とも爆撃とも取れるオブジェクトは「巨人の目」にも見えて、軍事的体制の監視下のような雰囲気を醸し出しています。

Photo: Winfried Weithofer (Winfried Weithofer), via Wikimedia Commons

License: CC BY-SA 4.0

- 中央の芯(馬+裸電球)― 画面の縦軸に馬とランプを置き、周囲の人物・動物の動きがここへ収束=焦点と緊張を作る。

- 斜めの圧力(対角線)― 手・脚・梁・槍が斜めに交差して“破断”を感じさせ、爆撃の混乱を構図で体感させる。

- 三角形の骨格― 左(牛と母子)/中央(馬とランプ)/右(炎と叫ぶ女)が三角を反復し、混沌の中に最小限の秩序を与える。

- 明暗の指揮(ランプの光)― ランプが白黒の面を切り分け、視線を中央へ誘導。監視・裁きの象徴性=視線誘導そのもの。

- 空間の圧縮― 壁と床が立ち上がる“押しつぶし構図”で逃げ場のなさを演出。巨大な馬・牛との縮尺差が加害/被害の力関係を強める。

- 象徴=「牛=非人間性・暴力」「馬=苦悶」は、この5つの構図手段で中央へ束ねられ、意味がそのまま導線として機能します。)

| モチーフ | 意味・象徴 |

|---|---|

| 馬 | 爆撃に苦しむ民衆、痛みの象徴 |

| 牛 | 暴力・冷酷さ、権力の象徴とも解釈 |

| 泣く女 | 家族を失った悲しみ |

| 子どもを抱く母 | 無辜の犠牲者の苦悶 |

| 裸電球 | 監視・裁きの光、または皮肉な「文明」構図全体に緊張感と焦点を与えています。 |

| 折れた剣 | 希望の喪失、同時に小さな花=再生の希望 |

同時期/関連作との比較

| 作品 | 比較 |

|---|---|

| 『泣く女(Weeping Woman)』シリーズ(1937–1938年頃) | ゲルニカと同じく内戦期に描かれた作品。母子の悲嘆を鮮烈に描き、感情表現の深化が見られます。 |

| 『戦争と平和(La Guerre et la Paix)』(1952–53年、マルグ・ファンデルニスと共同制作) | ゲルニカと同じく内戦期に描かれた作品。母子の悲嘆を鮮烈に描き、感情表現の深化が見られます。 |

| キュビスムの先行作(例:『アビニヨンの娘たち』) | 構成の実験的基盤が後のゲルニカにも活かされ、形の分断と再構築という手法の連続性が見られます。 |

独裁下では祖国に“帰れない絵”

ピカソは《ゲルニカ》の帰還条件として「祖国に民主的な自由(public liberties)が回復するまでスペインへ戻さない」と明確に定めました。第二次大戦開戦後、作品は安全のためニューヨーク近代美術館(MoMA)に預けられ、ピカソは1970年の書簡で、帰還の時が来た際に民主的自由の回復を確認する責任者としてロラン・デュマを指名しています。つまり《ゲルニカ》は、独裁下では“帰れない絵”として、スペインの自由回復を世界に問い続ける存在であり続けたのです。

フランコ死去(1975)後の民主化を経て、作品は1981年9月10日にスペインへ移送され、当初はマドリードのブエン・レティーロ館(プラド別館)で公開、その後レイナ・ソフィアへ恒久展示となりました。帰還は“共和国の完全復活”か“公的自由の回復”かをめぐり議論もありましたが、最終的にMoMAはスペインの新体制を是認して返還に応じています。

ゲルニカはどこにある?所蔵先と展示場所(ソフィア王妃芸術センター)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía(レイナ・ソフィア王妃芸術センター)(マドリード)に所蔵され、1992年以降、こちらで展示されています。

開館時間・料金(2025年9月時点):

一般入場券:€12(窓口/オンライン)

オーディオガイド付き:€16.50

レイナ・ソフィア王妃芸術センター>

以下y池日本語訳に変換してご確認を!

再考する ゲルニカ>

チケットは公式サイトおよび GetYourGuide などで購入可能(事前予約推奨)。

Headout>

Web上の「Gigapixel」でゲルニカを詳しく見ることができます!

レイナ・ソフィア王妃芸術センターの研究サイト「Rethinking Guernica」にある《ゲルニカ》ギガピクセル・ビューワ(英語版)があります。超高精細で、可視光・紫外線・赤外線・X線、さらに作品の裏面まで切り替えて“内部”を観察できるのが特徴です。

超拡大で観察:筆致・ひび割れ・補修跡まで見えるギガピクセル画像。

波長ごとに切替:

- Visible Light(可視光)/Back Visible Light(裏面の可視光)

- Ultraviolet(紫外線)/Back Ultraviolet(裏面の紫外線)

- Infrared(赤外線反射:下描きや描き直し痕)/Back Infrared(裏面の赤外線)

- X-ray(X線:支持体や層構造)。

劣化・修復の“地図”を重ねる:ワックス残留、クラック(ひび割れ)、塗膜の欠損、1974年のスプレー落書きの微細残渣などを可視化。

比較表示(上級者向け):同じ画像を2枚同期スクロールで比べる技術(Leaflet.sync)を採用。可視光と赤外線などを並べて比較できます。

修復レポート・関連資料にジャンプ:制作過程・支持体の改変・ワックス処置・落書き事件などの要点や、詳細レポートへのリンクあり。

注意事項:

- 非公開・貸出中の場合は確認が必要ですが、通常は常設として展示されています。

- 大作ゆえに時間に余裕をもって観覧することをおすすめします。

ゲルニカ図録・本のおすすめ

以下は『ゲルニカ』やピカソを理解しやすく扱った解説書です。

ぜひ深掘りしてみるとピカソの思考がわかる!!

暗幕のゲルニカ(新潮文庫)【電子書籍】[ 原田マハ ]

価格:935円 (2025/12/30時点)

アートで世界を変えたヒーロー:ピカソ

via Wikimedia Commons

License: Public Domain

ゲルニカを世に出し守ることは、民主主義と自由を守る活動でもあった—「戻さない」と決めたピカソの冷静さと平和への意思

ピカソは《ゲルニカ》の帰還条件として「祖国に民主的な自由(public liberties)が回復するまでスペインへ戻さない」と明確に定めました。体制ではなく“自由の有無”を条件にしたのがピカソらしい。体制の味方ではなく、市民の自由があるかを基準にした姿勢です。《ゲルニカ》はヒトラーの時代の暴力(ナチの空爆)に直接反応して制作され、さらにナチの文化政策への対抗という文脈で読まれる作品です。

当時はアート史的に高い価値のあるゲルニカを、「独裁の元に戻すことのリスク」も考え、第二次大戦開戦後、作品は安全のためニューヨーク近代美術館(MoMA)に預けられます。ピカソは1970年の書簡で、帰還の時が来た際に民主的自由の回復を確認する責任者としてロラン・デュマを指名。(ロラン・デュマ(Roland Dumas, 1922–2024)は、ピカソの顧問弁護士で、後にフランス外相や憲法評議会議長を務めた大物政治家)

この歴史的やりとりは独裁の元に「戻さない」と決めたピカソの冷静さと平和への意思、そのために費やされた関係者の努力を思います。

ゲルニカを世に出し、守ることは、民主主義と自由を守る活動でもあった――そんな、大きなムーブメントを起こしたピカソは、私にとってのヒーローとして輝かしく存在しています。(アート図鑑 編集部)

よくある質問(FAQ)

Q. ピカソの《ゲルニカ》とはどんな絵画ですか?

A. 《ゲルニカ》は、スペイン内戦での爆撃を題材に、ピカソが1937年に描いた大壁画です。戦争の悲惨さや市民の苦しみを象徴的に表現しています。

Q. 《ゲルニカ》の表現の意味は何ですか?

A. 牛や馬、叫ぶ母親などのモチーフを通じて、戦争の恐怖・暴力・人々の苦悩を表現したと解釈されています。ただしピカソ自身は明確な意味づけを避け、観る人の自由な解釈に委ねました。

Q. 《ゲルニカ》はどこに展示されていますか?

A. 現在、《ゲルニカ》はスペイン・マドリードの「レイナ・ソフィア王妃芸術センター(Museo Reina Sofía)」に所蔵・展示されています。

Q. 《ゲルニカ》の大きさはどれくらいですか?

A. 縦349cm × 横776cm の巨大なキャンバス作品で、圧倒的な迫力があります。

Q. 《ゲルニカ》の図録や解説本はありますか?

A. 複数の美術館図録や解説本が出版されています。初心者向けから専門的な研究書まで幅広くあり、美術館の公式図録は特におすすめです。

ピカソの全体像が整う必見の一冊

ピカソの多彩な表現を「年齢とともに流れで理解できる」入門書。

難しい理論ではなく、作品と人生を結びつけて楽しめる1冊です。(オールカラー・約80ページ)

- ピカソの年齢、時代ごとの代表作と背景をやさしく整理

- キュビスムも「形の再構成」でスッと理解

- ピカソの女性関係やゲルニカの裏話も

暗幕のゲルニカ(新潮文庫)【電子書籍】[ 原田マハ ]

価格:935円 (2025/12/30時点)

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。

次に読む ピカソと近代美術の理解が一段深くなる3本

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cdc26b6.0582fbca.4cdc26b8.d97c0b7d/?me_id=1278256&item_id=17939500&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8689%2F2000006988689.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)