1874年の匿名芸術家組合の第1回展(1874年4月、ナダールのアトリエ)でに出品された本作は、その会場を見た批評家ルイ・ルロワが、後日の新聞評で「印象主義者の展覧会」と皮肉って呼んだことから、のちに「印象派」「印象派展」という呼称が広まりました。モネがここで目指したのは、船の帆や建物の輪郭を正確に写すことではありません。目がとらえる光の変化そのもの、つまり「見えの現象」をキャンバス上で再現することでした。

カメラが現実を精密に記録できる時代に、絵画はどこへ向かうのか。その問いに対し、モネは「瞬間の体験を成立させる絵肌」と「色の関係が生む振動」を提示します。作品は、写実から解放された絵画が“時間と大気”を扱う器になり得ることを示し、鑑賞者に「見る」という行為の再学習を促します。今日なお人々を惹きつけるのは、主題の物語性ではなく、視覚のしくみが露骨に可視化されている点です。

作家と時代背景(モネと印象派第一展)

1870年代のフランスでは、産業化と都市再開発が進み、写真の普及が視覚文化を大きく変えていました。携帯可能なチューブ絵具や折りたたみ式イーゼルの登場により、画家は屋外で光を直撃的に観察できるようになります。モネは故郷ル・アーヴルの港やセーヌ川流域で、時間帯や天候ごとに光の条件を観測し、短い筆致で記録する方法を洗練させました。

官展サロンが古典主義的完成度を重んじるのに対し、モネらは仲間と組んで独自に展覧会を開催します。これは単なる反体制ではなく、鑑賞の条件を自分たちで設計する試みでした。鑑賞者が近づいたり離れたりしながら絵肌と色面の効果を体験できる空間を前提に、作品を“仕立て直す”発想です。現代のインスタレーション的な思考にも通じる態度で、モネが今なお評価される理由の一つは、絵画を体験設計として考えた先見性にあります。

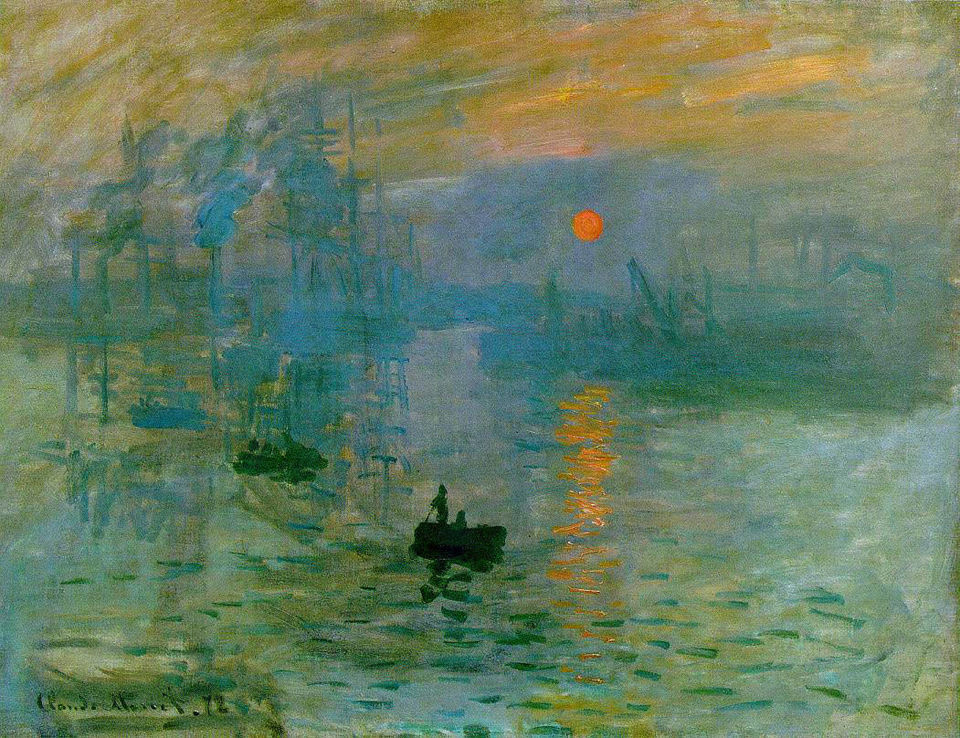

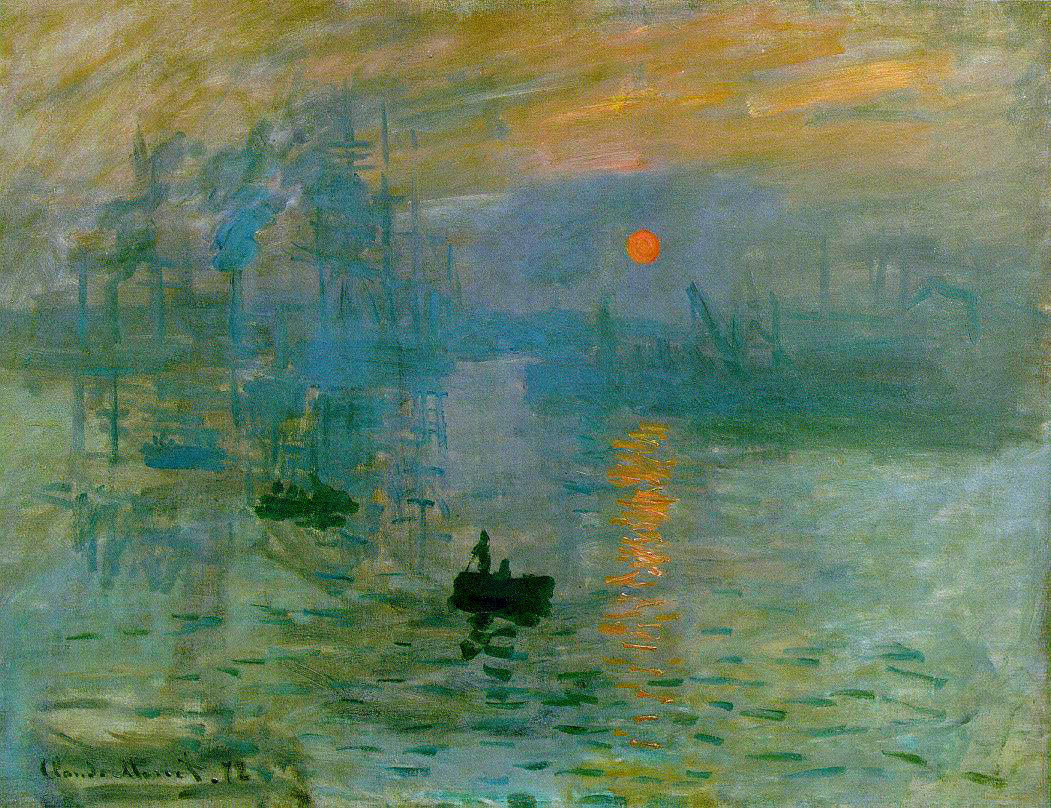

《印象・日の出》印象派初の作品

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

《印象・日の出》は1872年頃制作、油彩/カンヴァス。所蔵はパリのマルモッタン・モネ美術館です。

モチーフはル・アーヴル港の早朝、薄靄の向こうに煙突と船団がかすみ、手前の小舟が静かに滑ります。

サイズは中型で、展示空間では観る距離が体験を左右します。近寄ると筆触は断片的な短いストロークと粗い面の集合にしか見えませんが、数メートル離れると色と形が視覚の中で合成され、目内混色が起こります。モネはこの“距離依存の像の成立”を計算しており、筆致の方向や密度、地塗りの明度差で視線の流れを制御します。写実的な細密さはありませんが、視覚心理学的な精密さが驚くほど高密度に織り込まれている点が本作のコアであり、モネの評価の鍵でもあります。

画面の読み方(3つの観点)

第一に色です。背景の灰青~鉛色の連続に対し、太陽と水面の反射は赤橙で配置され、補色関係が画面全体に微振動を起こします。この「揺れ」が朝の冷気と温かい光のコントラストを生みます。

第二に筆触。細部の輪郭線を捨て、短いストロークと薄い塗り重ねで、物体の境界を空気側へ引き渡す書法が採用されています。

第三に構図。水平線を低めに置いて空の割合を大きく取り、手前の小舟から中景の船団、上空の煙へと視線を連続的に誘導します。ここで重要なのは、どの要素も“決定的な形”を示さず、あくまで光の条件が関係を決めていることです。モネの書き方は、対象の名前(船・建物)ではなく、色と光の相互作用を主語にします。これは「世界は固定した輪郭ではなく、変化する見えの束だ」という現代的な視覚観に通じ、モネが古びない理由になっています。

技法とプロセス(屋外制作と色の決定)

モネは屋外スケッチで時間帯ごとの光の配置を観察し、アトリエで最小限の加筆によって全体の響きを整えます。中間色寄りの地塗りで画面に空気のベースをつくり、その上に純色に近いアクセント(太陽や反射)を後置することで、光が“点火”されたような効果を得ます。

筆致は速く、塗層は薄く、乾いた画筆による掠れも積極的に使われます。重要なのは、各要素を“描き切る”のではなく、相互依存させることです。例えば太陽の橙は周囲の灰青が暗いほど強く見え、反対に背景の明度が上がると沈みます。つまり、色は孤立して機能せず、関係として働くのです。

モネがこのような書法を選んだのは、短時間で刻々と変わる朝の条件を、確定した輪郭ではなく変化の力学として捉えるためでした。ここに、印象派が“技法の革新”であると同時に知覚の革新である理由があります。

批評史とその後(印象派→ポスト印象派)

初出時、本作は「習作のようだ」と酷評されました。しかし、20世紀に入ると光学・心理学の知見が広まり、目内混色や補色対比の効果が再評価されます。なにより、印象派が提示した「瞬間の体験を主題にする」態度は、セザンヌの構成的筆触、スーラの分割主義、ロスコの色面の共鳴へとつながり、抽象絵画の準備体操になりました。

モネ自身も連作《積みわら》《ポプラ並木》《ルーアン大聖堂》で、同一モチーフの反復という時間実験に踏み込み、晩年の《睡蓮》ではモチーフの輪郭をほぼ溶解させ、光と反射だけで画面を構成します。批評史の転換点は、作品を“物語のイラスト”ではなく“知覚の実験装置”として読む視点が広まったことです。モネが今も評価されるのは、絵画を認知の研究として拡張し、見ることの哲学にまで踏み込んだからにほかなりません。

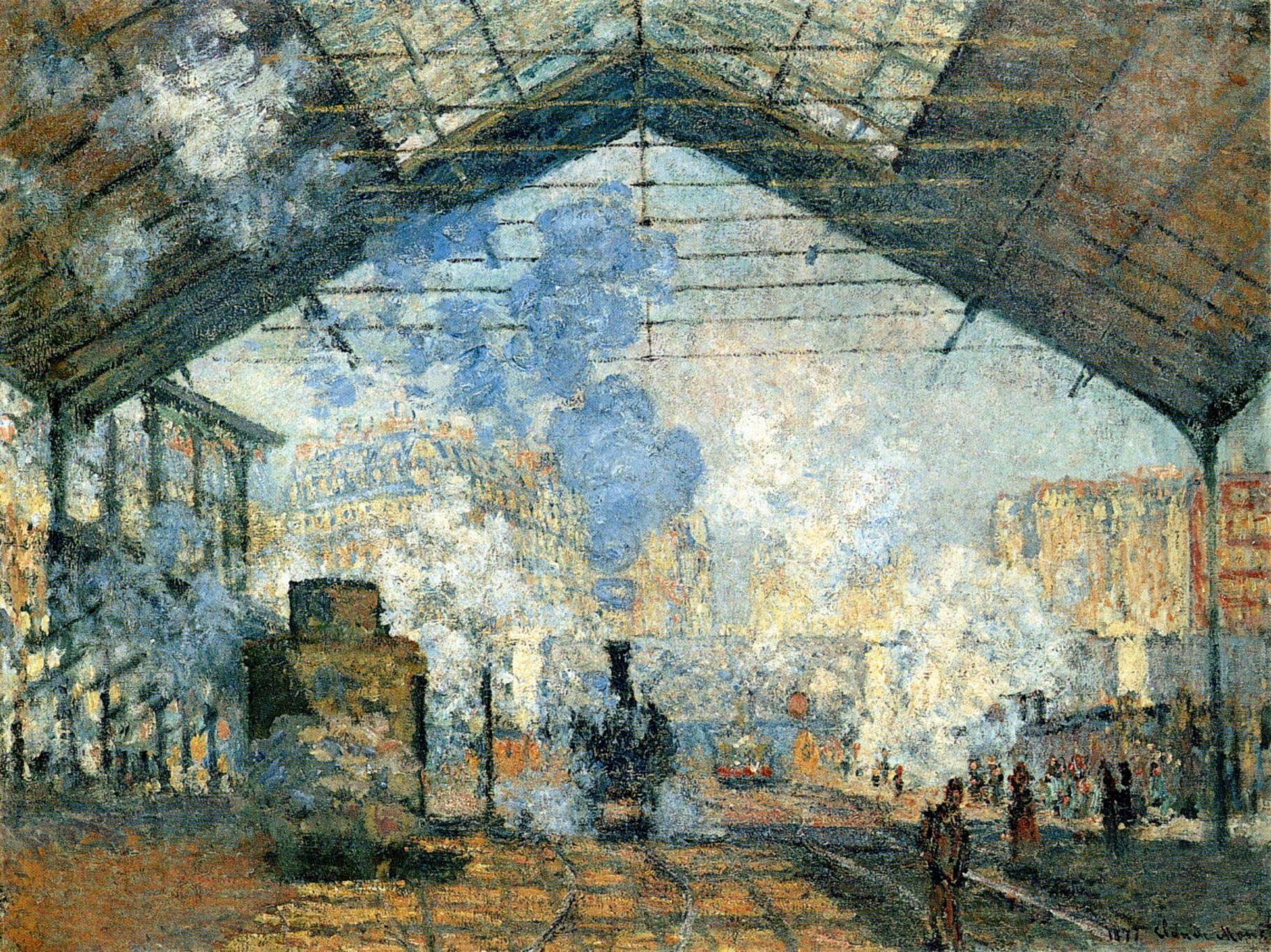

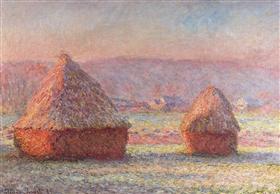

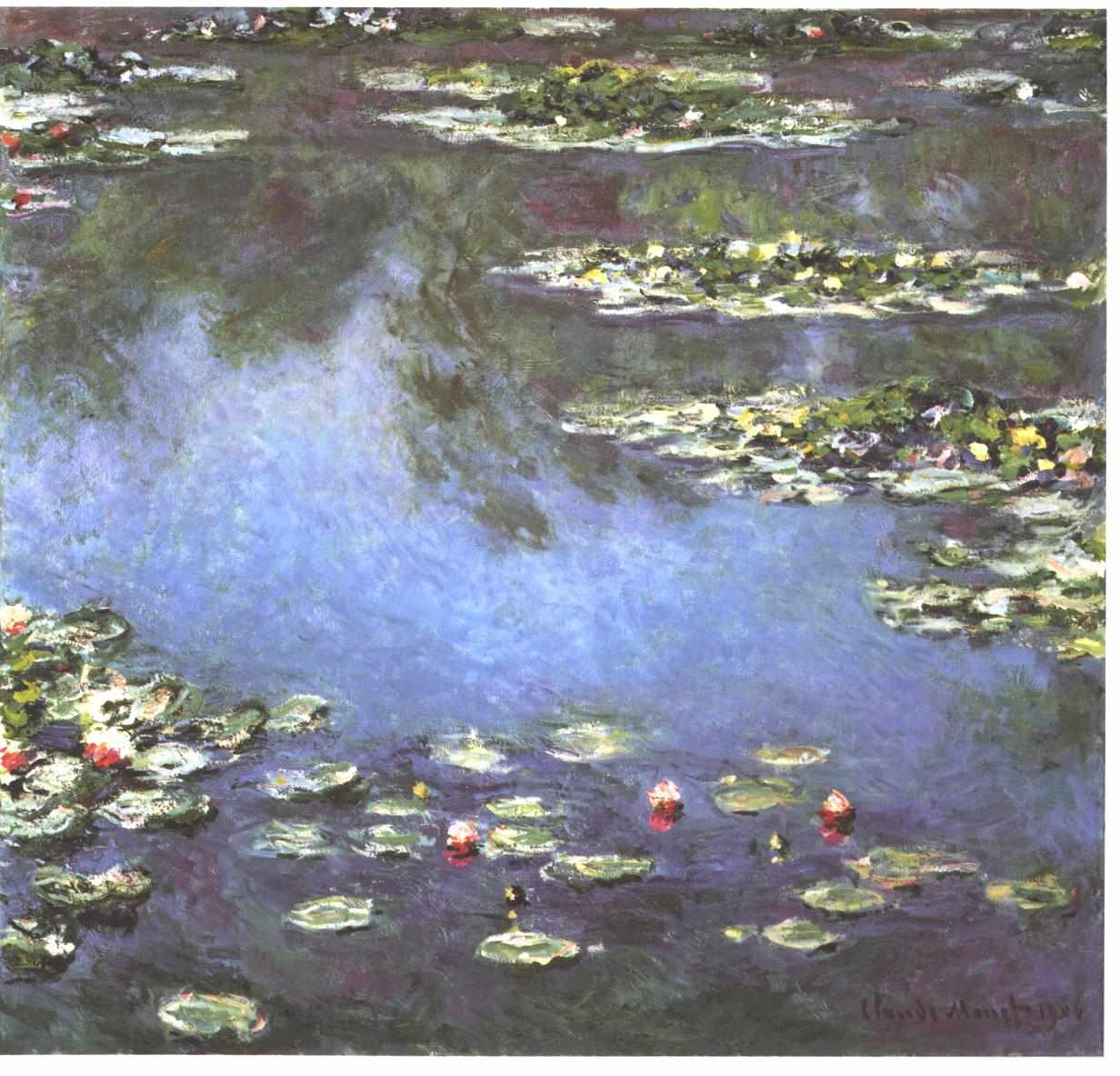

関連作で深める(《サン=ラザール駅》《積みわら》《睡蓮》)

《サン=ラザール駅》では蒸気と煤が作る半透明の層を、冷暖の色面で響かせ、都市の気象を描きます。

Photo: Paris 16 (Paris 16), via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

《積みわら》連作は、季節と時刻の違いが同一形態に与える影響を検証する時間のラボで、光の角度・湿度・空気の温度感までが画面に反映されます。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

そして《睡蓮》連作では、水面が空と植物の反射を受け取る巨大なスクリーンとなり、観者は“ものの輪郭”から“光の現象”へと視線を移行させます。

睡蓮の筆致はさらに流動化し、画面は視野の端まで広がるように設計され、鑑賞体験は没入型に近づきます。これらは《印象・日の出》で萌芽した発想が、都市・時間・没入という三方向に展開した証拠です。モネは主題を変えながらも、つねに「光と視覚が世界をどう立ち上げるか」を追い続けました。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cd16e31.98ac2c50.4cd16e35.ede6e40d/?me_id=1213310&item_id=21179070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2914%2F9784808712914_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

クロード・モネ 旅のための作品集 [ 岩崎余帆子 ]

価格:3,520円(税込、送料無料) (2025/10/4時点)

鑑賞のコツ(チェックリスト)

まず2〜3メートル離れて全体の色面を一つの“和音”として受け取り、次に半歩ずつ近づいて筆致の向き、重なり、掠れを確認します。

視線は手前の小舟→太陽→水面の反射→煙突と煙の上昇へと移動させ、リズムの変化を感じ取ってください。斜めから光が当たる位置に立つと、絵肌の凹凸が微妙に反射し、朝の冷気と暖色の対照が強まります。

大切なのは、何が描かれているかではなく、どう見えるように仕組まれているかを追うことです。モネの真価は“正解の読み”ではなく、観る行為そのものを更新してくれる力にあります。

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。