光のゆらぎをどう描くか――それが近代絵画へとつながりました。

本記事は、マネからモネ・ルノワールへ続く印象派の誕生と展開、その技法・特徴(筆触分割/屋外制作/色彩理論)を、代表作と図版でやさしく解説。さらにセザンヌの構築性、ゴッホの色と感情の爆発まで、1860〜1890年代の流れを一気に把握できます。初学者も、復習したい方も、今日から“見え方”が変わる入口にどうぞ!

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。

印象派とは

19世紀後半のフランスで、自然光の移ろいと「その瞬間の印象」を明るい色彩と軽やかな筆致で捉えた絵画運動です。モネ《印象、日の出》の題名を皮肉った批評から名称が定着しました。官展サロンに依らず、1874年の独立展(第1回印象派展)を皮切りに、1886年まで計8回のグループ展を開催します。

なぜ印象派は生まれたか

背景には三つの変化が重なりました。

1 .制度への反発:サロンでは神話・歴史画が最上位。街や郊外の“いま”は脇役。若手は落選続きで、ついに1874年に自前の展覧会=第1回印象派展を開きます。

2. 技術革新(道具と交通が進化):絵具チューブ+携帯イーゼルで外へ直行、鉄道で郊外へ日帰り。新顔料(コバルト、カドミウムなど)で明るいパレットが実現し、黒に頼らず“色で影”を描けた。

キャンバスを抱えて郊外に出る「屋外制作(アン・プランネール/en plein air)」が現実的になりました。

3. 視覚文化の変容:写真と浮世絵の影響で、トリミング感や斜め構図、スナップショット的な瞬間性を絵画にももたらします。写実の役割分担として“正確に写す”仕事は写真に任せ、絵画は色・空気・時間感覚を追う方向へ舵切りをしました。

この三つが合流し、「今ここにある光」を描く新しい美術、印象派が生まれました。

年表でつかむ(前史〜後期印象派)

- 写実主義&バルビゾン派が自然観察・戸外制作を下支え。

- 主要作家:ギュスターヴ・クールベ、カミーユ・コロー、ジャン=フランソワ・ミレー。

- 特徴:素朴な風景・農民像、自然光を前にした実地観察。

- コアメンバー:クロード・モネ、ピエール=オーギュスト・ルノワール、エドガー・ドガ、カミーユ・ピサロ、アルフレッド・シスレー、ベルト・モリゾ(ほか)。

- 特徴:混ぜずに置く短い筆致、外光(屋外の自然光)、瞬間の印象を重視。

- 都会の娯楽・郊外の余暇・バレエ・競馬・カフェなどを描く。

- 代表作家とモチーフ:

- ルノワール(《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》)—祝祭と木漏れ日。

- ドガ(《舞踏教室》《エトワール》)—舞台袖の視点と人体の“動き”。

- モネ(《サン=ラザール駅》など)—蒸気・煙・都市の光。

- カイユボット(《雨の日のパリ、モンマルトル界隈》ほか)—都市の幾何と俯瞰。

- ピサロ/シスレー—郊外風景・河川・橋・雪景色の観察。

- モリゾ/カサット—家庭・女性の生活空間と外光。

- ジョルジュ・スーラ、ポール・シニャックら新印象主義(点描/分割主義)が台頭。

- ピサロも一度は理論に接近し実験。運動は多方向へ拡散。

- モネ:連作(《積みわら》《ルーアン大聖堂》《睡蓮》)で“同一モチーフ×光の変化”。

- ピサロ:パリ大通り連作(《ブールヴァール・モンマルトル》)。

- シスレー:モレ教会連作、川景。

- セザンヌ:構成的筆触で自然を「円筒・球・円錐」に還元(キュビスムの源流)。

- ゴッホ:強い色彩と筆致で内面の感情光景。

- ゴーガン:象徴性と装飾性、タヒチの色面。

<作風の特徴>

モチーフ:都市の娯楽、カフェ、劇場、郊外の川辺、季節の畑など現代の生活。

技法:筆触分割(短いタッチの並置)、速い筆さばき、キャンバス地の生かし。

色彩:黒を避け、補色対比や有色の影で光の効果を表現。

構図:大胆なトリミング、斜めの視線、画面端で切れる人物—写真の影響を自覚的に取り入れる。

制作環境:チューブ絵具と携帯用箱、鉄道での移動が屋外制作を支えた。

代表作と見どころ

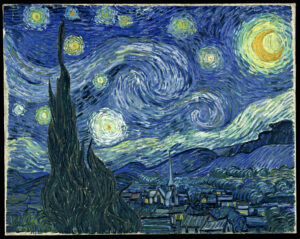

モネ《印象、日の出》(1872/73)

朝霧に包まれたル・アーヴル港を、モネは青灰(ブルーグレー)の大気色でやわらかく統一しました。画面の中央近くに浮かぶ橙色の太陽と、その縦にのびる水面の反射は、寒色の海・空と補色関係で強く響き合い、静けさの中に温度差と鼓動を生みます。

輪郭をはっきり描かず、短い筆触(筆の跡)を重ねることで、舟や煙突、クレーンは「形」よりも「見え方」として現れます。前景の小舟は黒に近いシルエットで要点を押さえ、沖の帆船や工場の煙は霧に溶けるように遠ざかる——この奥行きの出し方が、瞬間の光と空気を感じさせます。タイトルどおり“印象(その時の感覚)”をとらえる姿勢が前面に出た一枚で、のちの印象派の名の由来にもなりました。所蔵:マルモッタン・モネ美術館(パリ)。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

実践的技法

屋外制作(エン・プレヌ・エール):現地の光と空気をその場で捉える前提の描法。スケッチ的に速く描く前提がある。

補色対比の強調:寒色(青灰)×暖色(橙)で振幅を作り、太陽と反射を際立たせる。

ウェット・イン・ウェット(生乾き上への重ね):境界を曖昧にし、霧の拡散感を出す。

輪郭の省略と大気遠近:遠景の船やクレーンはぼかして、空気の層で奥行きを作る。

黒の最小使用:暗部も青や緑でつくり、全体の色調の統一感を保つ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cd16e31.98ac2c50.4cd16e35.ede6e40d/?me_id=1213310&item_id=21179070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2914%2F9784808712914_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

クロード・モネ 旅のための作品集 [ 岩崎余帆子 ]

価格:3,520円(税込、送料無料) (2025/10/4時点)

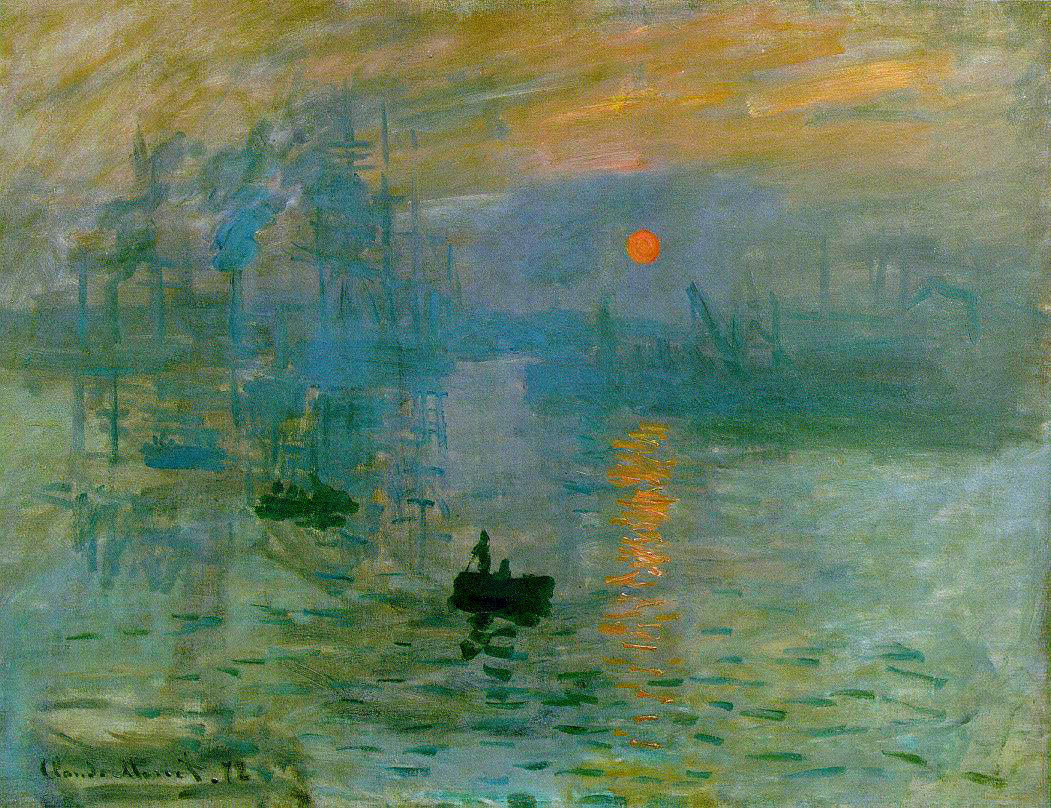

ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(1876)

日曜の午後、モンマルトルの丘のダンス庭園。木々の葉をすり抜けた光が円盤のような陽斑となって床や衣装、人肌に踊り、色を刻々とずらします。ルノワールは青や藤色、桃色を差し込み、肌の影さえ温かく見せる独特の色づかいで、賑わいの空気をやわらかく包みました。

筆触は短く軽やかで、輪郭は溶け気味。踊るカップルや談笑する客の動きは、カメラのスナップのように途中で切り取られ、画面の外にも続く広がりを感じさせます。近景の人物をやや大きく、奥へ行くほど細かい筆の粒にして、場の奥行きとざわめき(音やリズム)を視覚化。テーブルの白、帽子の花飾り、女性のストライプなど、小さな色のアクセントがリズムを刻みます。

祝祭の瞬間を光と色の揺らぎで描き切った本作は、印象派の「外光(屋外の自然光)を観察して描く」態度を代表する一枚です。所蔵:オルセー美術館。

Photo: xiquinhosilva (xiquinhosilva), via Wikimedia Commons

License: CC BY 2.0

実践的技法

斑点光(陽斑)の分割表現:葉の隙間からの光を小さな色斑で置き、暖冷の色斑を肌・衣装に散らしてきらめきを作る。

軽快な短筆致と半輪郭:形を線で囲まず、筆致の粒で人物・群衆の“にぎわい”を可視化。

色面の重ね(グレーズ/薄塗り):肌の影にも淡い青紫や緑を差し、影を“冷たい黒”にしない。

高明度パレット:白・淡彩を多用し、屋外光のまぶしさを保つ。

スナップ的構図:画面外へ続くトリミングと前後の重なりで、現場感とリズムを強調。

ドガ《エトワール(踊り子)》

オペラ座のバレエ稽古場で、踊り子たちが先生(ペロー)にチェックされる場面。舞台ではなく“舞台裏の日常”を、斜めの視点と画面外へ続くトリミングで切り取り、緊張と待機、動きと静けさが同居する瞬間を描いています。絵画というより“レンズを通した視覚”に近い構図が特徴で、当時普及し始めた写真や版画(特にクロップ感の強い日本の浮世絵)から影響を受けていると考えられています。所蔵はメトロポリタン美術館(1874年版)。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

実践的技法

斜め構図+トリミング:床を斜めに走らせ、人物を途中で切る“写真的”構図で臨場感を作る。(写真・版画の影響)

重心と軸の描写:膝・骨盤・肩の角度を精密に取り、ポーズの“力学”を感じさせる。

選択的ディテール:主役周辺は描写を締め、周辺群像は筆致を粗くして焦点差をつくる。

ドライな薄塗り+ハッチング:薄く重ねた絵具や細い線の重ね(ハッチング)でチュチュの質感・床の硬さを表す。

光のスポット化:窓光(拡散光)を受ける白と、陰の褐色を対置し、視線を主役へ誘導する。

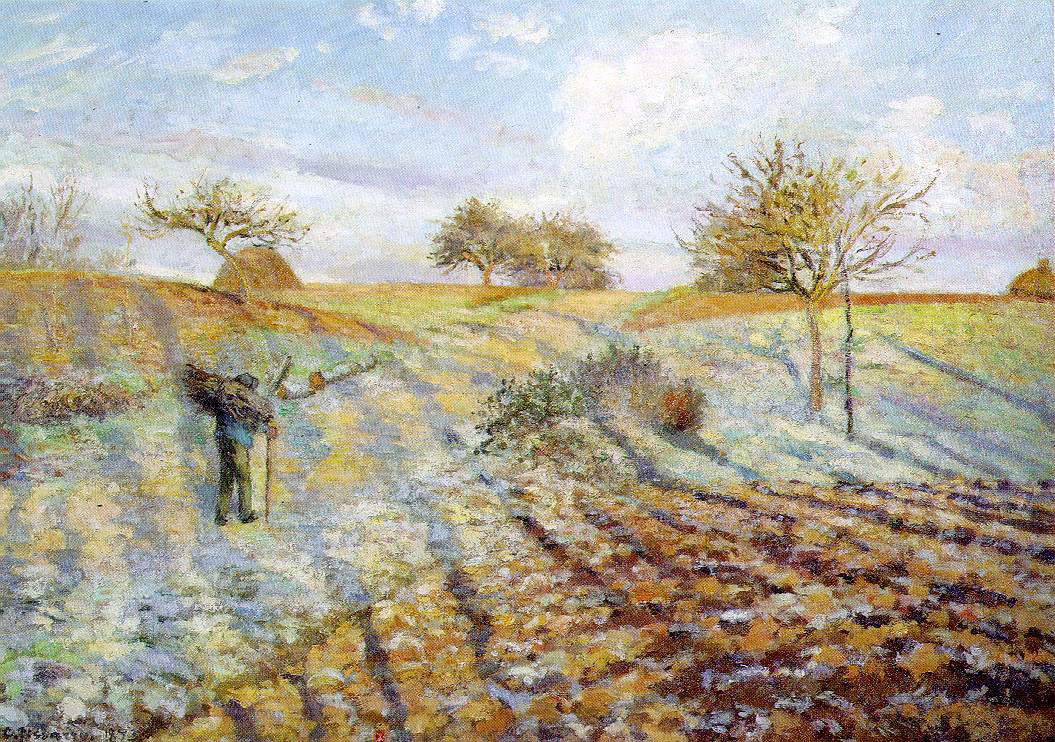

ピサロ《霜の朝(Gelée blanche)》1873年

1873年の初冬、ポントワーズ近郊の畑にうっすら霜が降りた朝の情景。低い太陽の光で、畝(うね)や草が青紫の影と黄土色の日なたに分かれ、空気の冷たさまで伝わる。翌1874年の第1回印象派展にも出品された、ピサロ初期の代表作。所蔵はオルセー美術館。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

実践的技法

屋外制作(エン・プレヌ・エール):同じ時間帯に通って光の条件を固定。

筆触分割/視覚混合:青紫・緑・黄土の短い筆致を“混ぜずに並べる”ことで、離れて見ると自然な色に合成。

冷たい影の色:霜の白は“ただの白”にしない。影は青紫を置き、日なたは黄土〜淡い橙で温冷差を明確化。

方向性ストローク:畝は地形に沿う斜め・水平の刷毛運び、空は水平の掃きで静けさを保つ。

黒を極力使わない:暗部も色で作り、全体の調和を崩さない。

空気遠近:遠景ほど明度を上げ彩度を落とし、霧気(きりけ)を感じさせる。

シスレー《モレの教会(陽光) / The Church in Moret (full sunlight)》1893

シスレーの《モレ教会》連作は、同じ教会を時刻や天気の違いで描き分けた作品群です。建物の細部よりも、石壁に当たる光の色や強さの変化を観察し、小さな筆致で“ゆらぐ色”を積み重ねています。穏やかな色調で、晴れ・くもり・雨上がり・冬景色まで、光が場の空気をどう変えるかを見せます。

見える向きでいうと——西正面は広場越しの基本アングルで、朝夕の光が正面と南壁に斜めに差して表情が最も変わります。南側は日差しが強い時間帯に壁が明るい面となり、色のスクリーンのように見えます。東側(後陣側)は川越しの遠望で逆光になりやすく、輪郭が空気に溶ける静かな雰囲気。北側は日照が弱く、ひんやりした影色が勝ち、全体が落ち着いたトーンになります。要するに、同じ建物でも時刻や方位、光の条件でまったく別の表情になる、ということを確かめるための連作です。所蔵はルーアン美術館。

Photo: The Yorck Project (The Yorck Project), via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

Photo: Jan Arkesteijn (Jan Arkesteijn), via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

実践的技法

同じ場所をくり返し描く(時刻・天気だけ変える)

短い筆致を並べる(混ぜずに置いて、離れると自然に見える)

日なたは暖色/影は寒色(黒はほぼ使わない)

薄塗りを重ねる(スッと擦って石壁の質感を出す)

エッジの強弱をつける(塔の輪郭は少し硬く、面の中はやわらかく)

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。

※本リンクはアフィリエイトを含みます

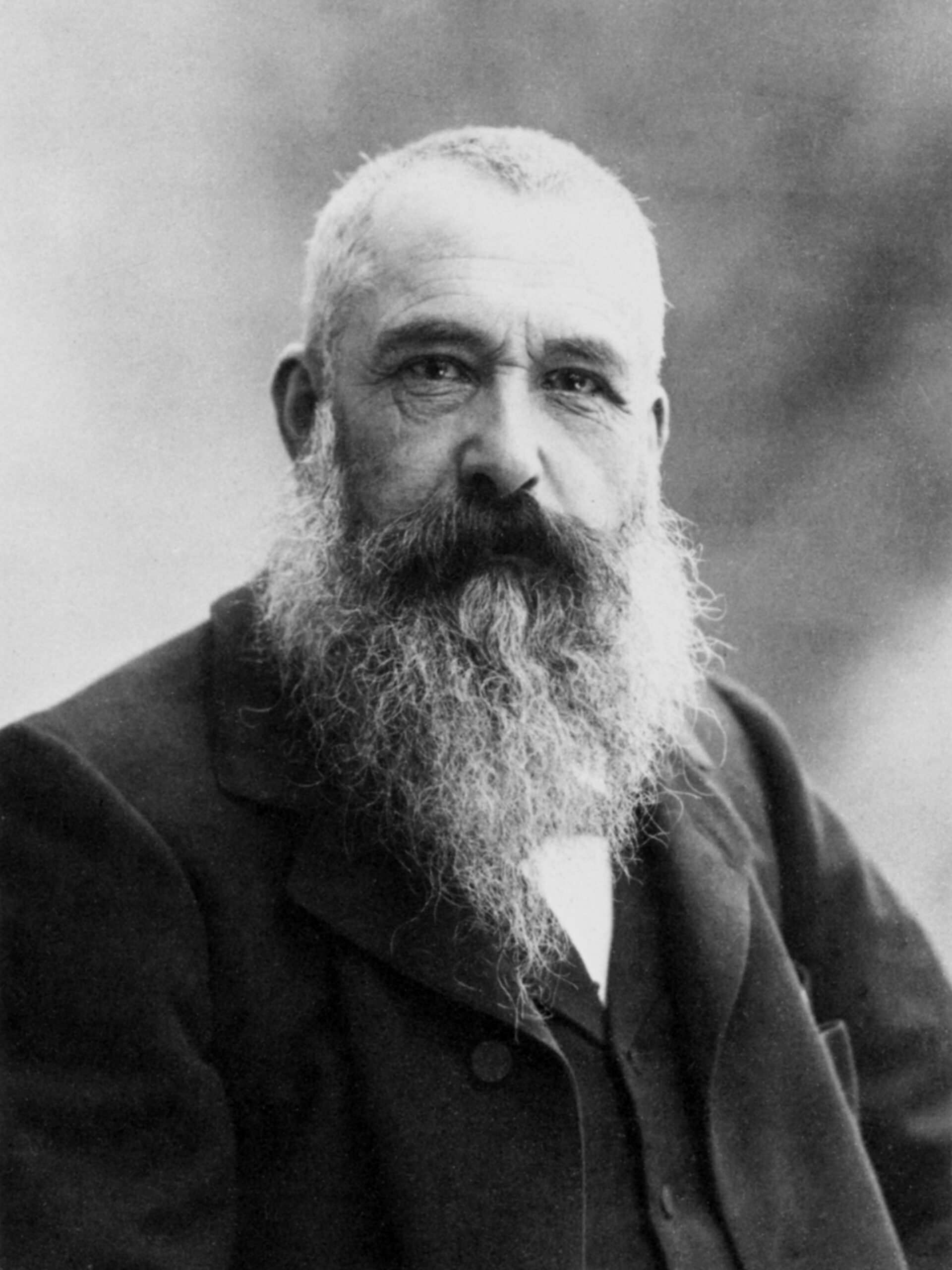

印象派:主要画家(中心人物)

クロード・モネ:連作で光の時間を追跡。『ルーアン大聖堂』『積みわら』『睡蓮』など。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

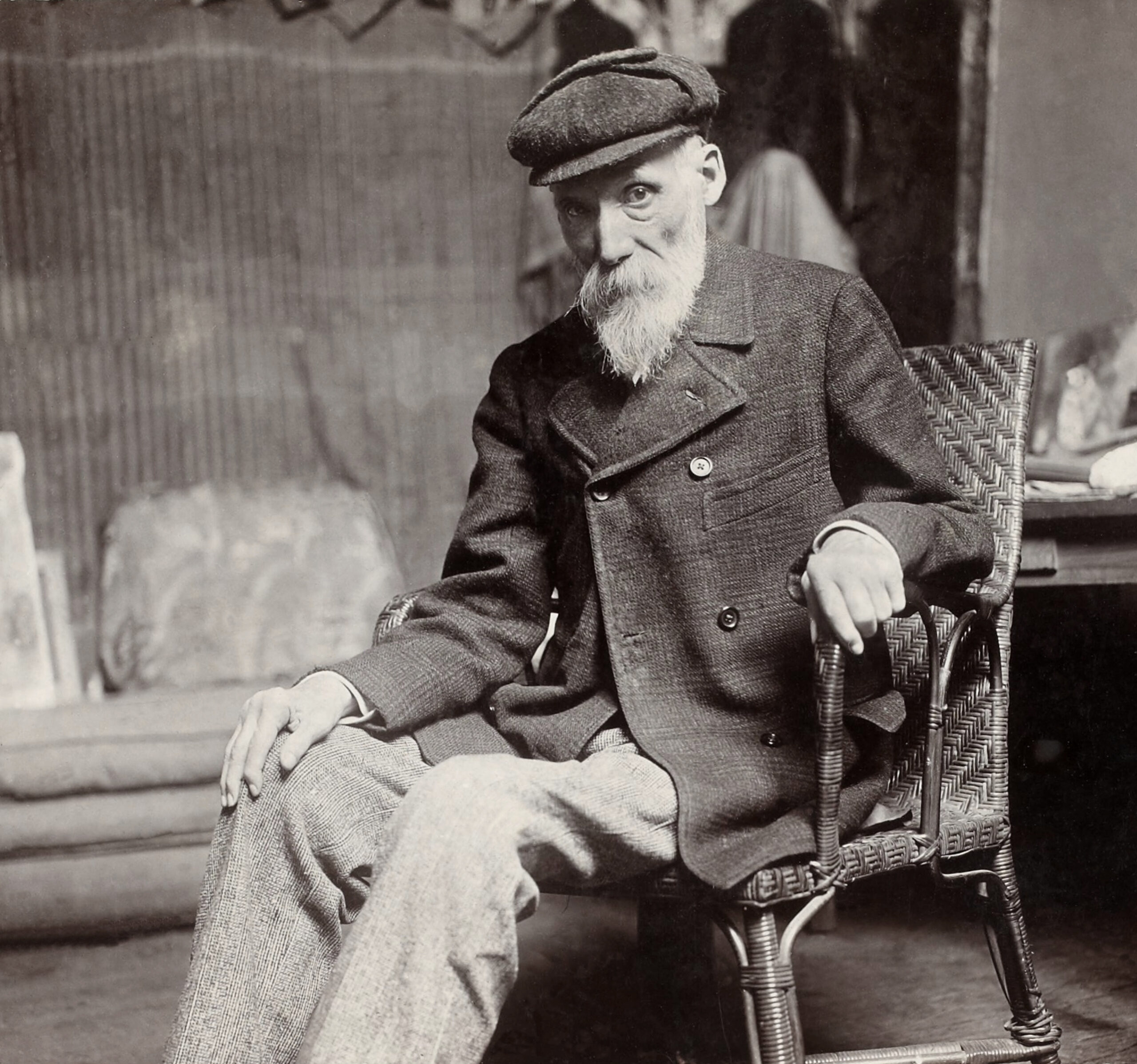

ピエール=オーギュスト・ルノワール:人物と社交の場、肌色のニュアンス。

Photo: Jebulon (Jebulon), via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

エドガー・ドガ:踊り子・競馬・カフェ。斬新な構図—「見る位置」を問い直す。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

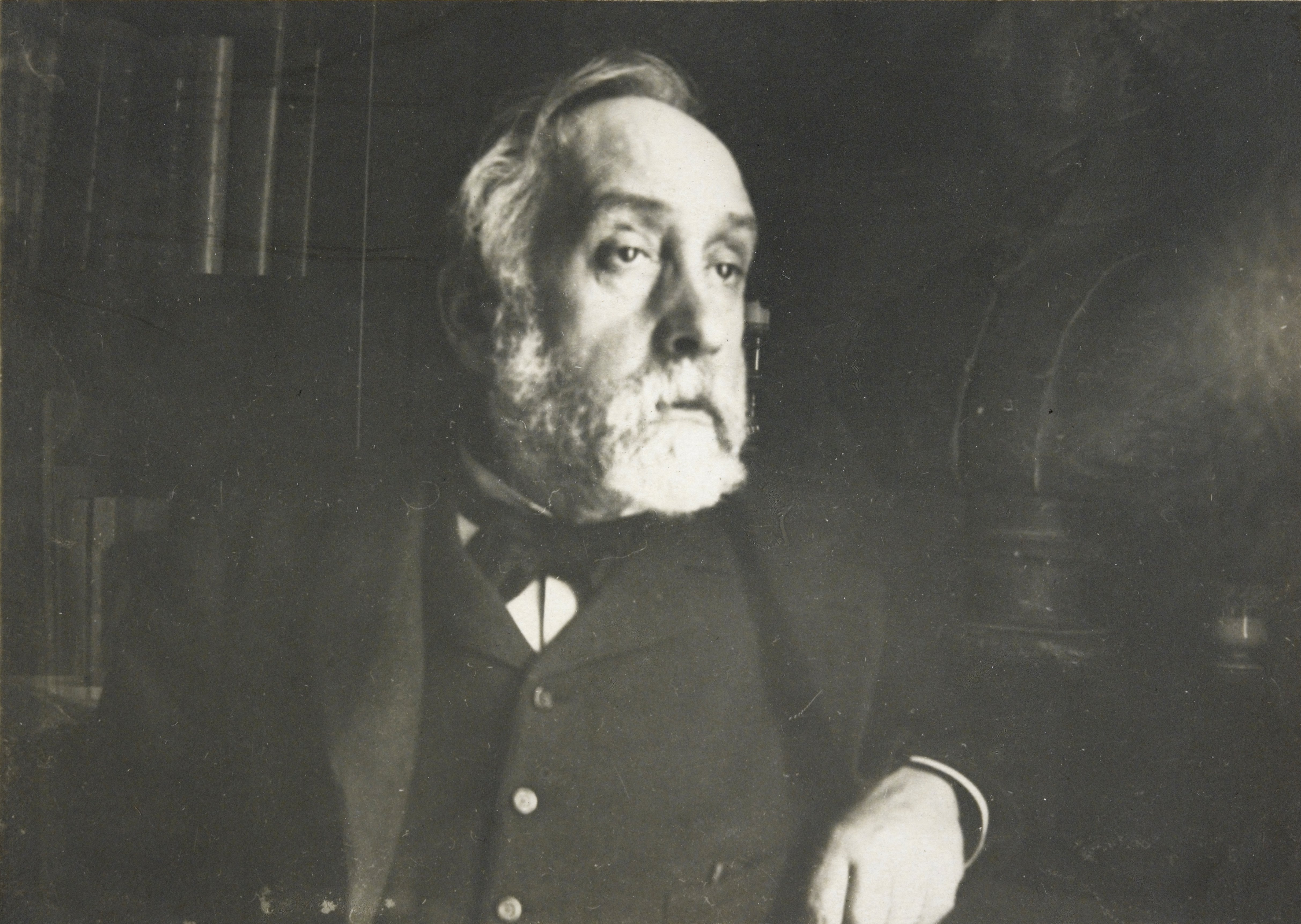

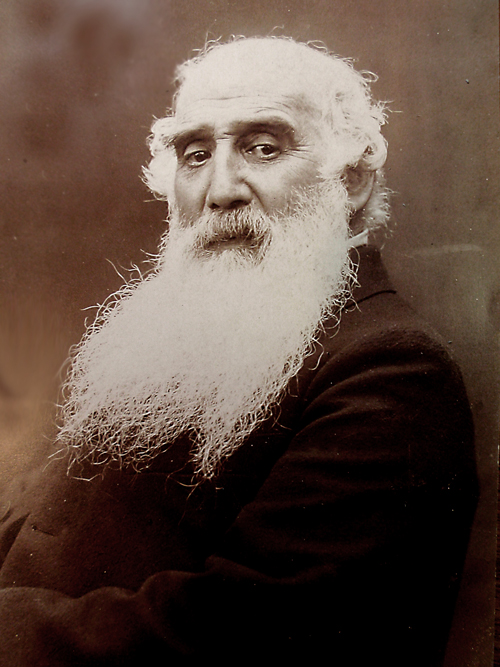

カミーユ・ピサロ:農村と都市、季節の移ろい。グループを支えた“良心”。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

アルフレッド・シスレー:風景の空気と水の明度差を繊細に描く。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

ベルト・モリゾ:家庭や庭の光、白の色幅。女性画家として印象派展の中心。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

ギュスターヴ・カイユボット:都市生活の遠近感。コレクターとしても印象派を支援。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

なぜ「後期印象派」へ移り変わったのか

印象派は革新的でしたが、“瞬間の光”を突き詰めるほど、形や構成、内面の表現が不足するという自覚が育ちました。そこから以下の5因子が同時進行で働き、運動は次の段階へ歩を進めます。

1. 限界意識(造形):即興的なタッチに頼ると、形の骨格や画面の統一が弱くなる—形を組み立てる欲求が高まる。

2. 理論の進化(科学):同時対比・補色理論の普及により、色の置き方を体系化する動き(→点描/新印象主義)。

3. 表現欲求(主観・象徴): “見えたまま”から、“どう感じたか/どんな意味を与えるか”へ—主観色・象徴性が前景化。

4. 市場・制度(自立):独立展と画商の台頭で、作家は各自の方法を追いやすくなる。

5. 材料・環境(彩度):新顔料の普及で極端な高彩度や厚塗りが可能になり、実験が加速。

この分岐から、セザンヌの「構成」、スーラの「理論化(点描)」、ゴッホ/ゴーガンの「主観と象徴」といった複数の道筋が立ち上がります。これらは「後期印象派」という総称の下で語られますが、実際は印象派の成果を受け継いだ“次の問い”の集合体です。

後期印象派:次世代への橋渡し—ゴッホとセザンヌ

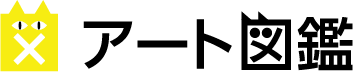

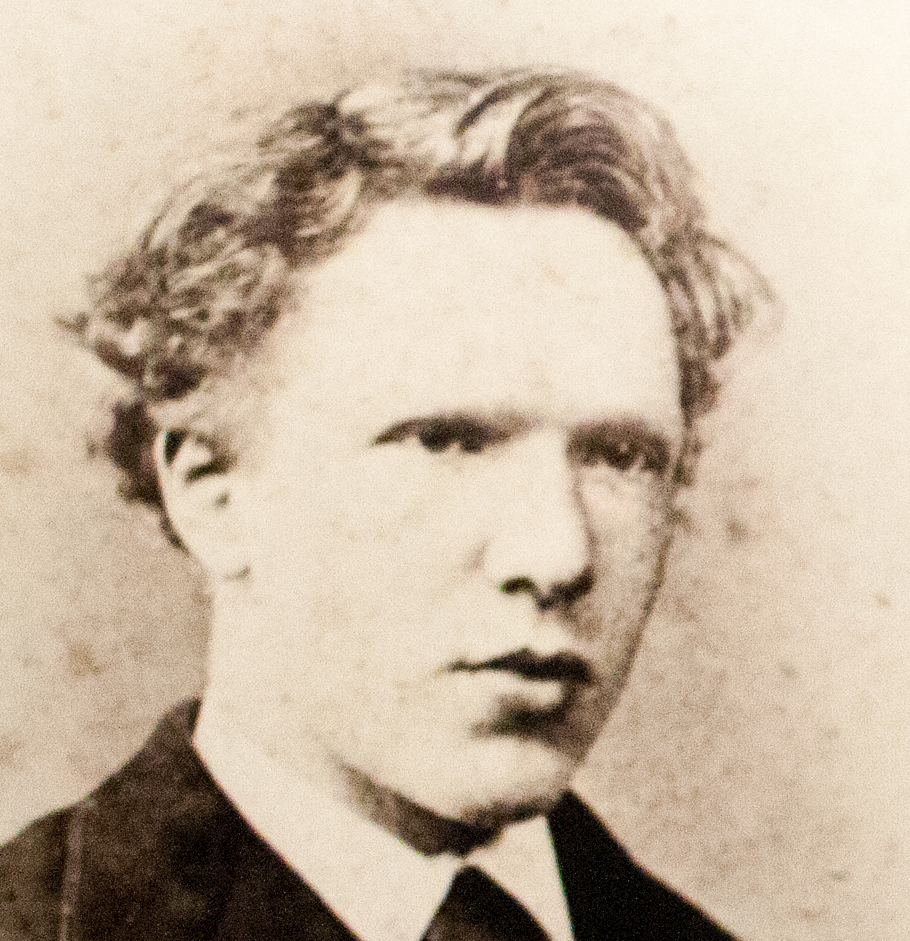

フィンセント・ファン・ゴッホ:印象派の色を“主観色”へ

1886年のパリ期に、印象派や新印象主義の明るい色彩と補色対比を吸収。暗めの土っぽい調子から一転し、高彩度の黄・青・橙が画面を主導します。のち南仏アルルで、厚塗り(インパスト)と渦巻く筆致により、光と感情の強度を同一化。代表作《ひまわり》《夜のカフェテラス》などは、印象派の技法を内面の表出へ拡張した成果と言えます。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

Photo: Szilas (Szilas), via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

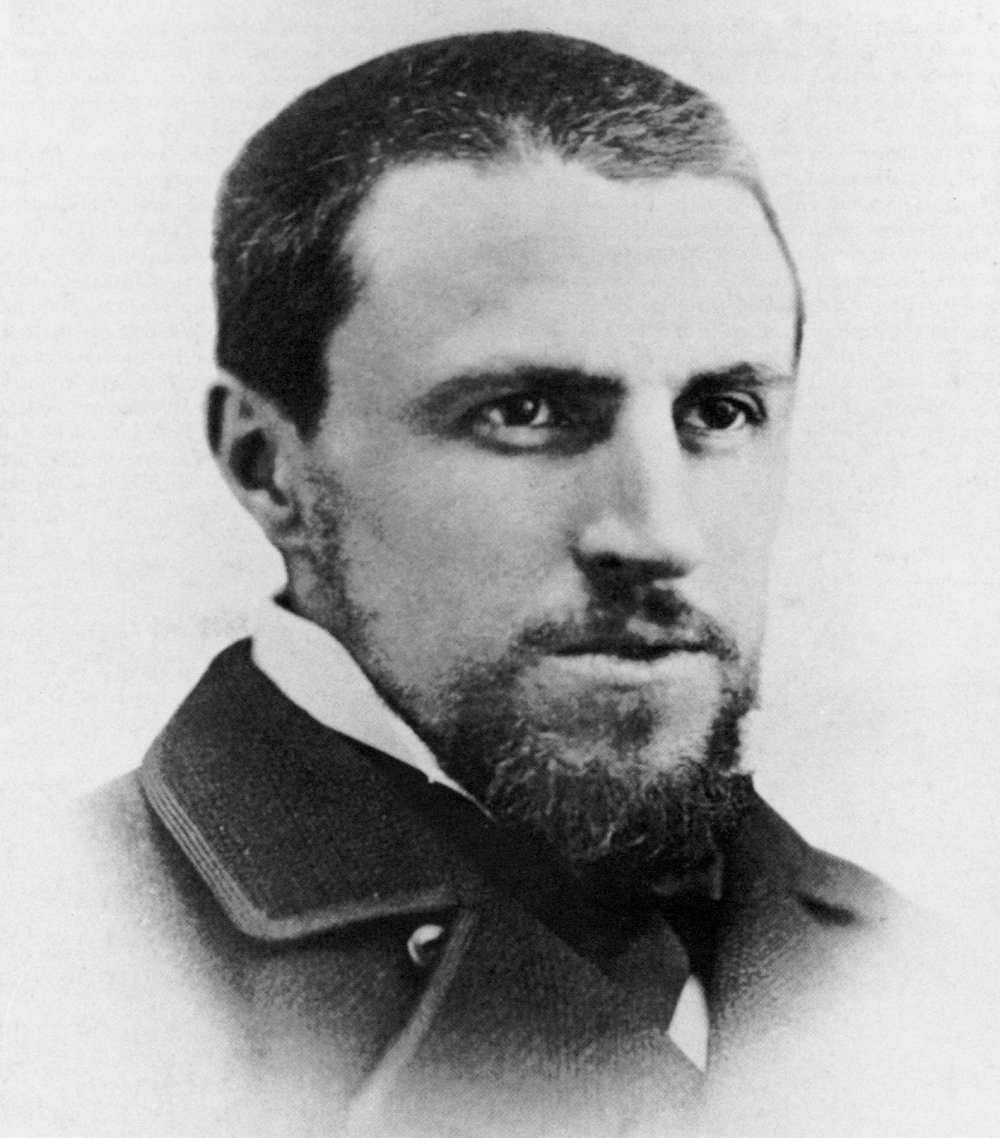

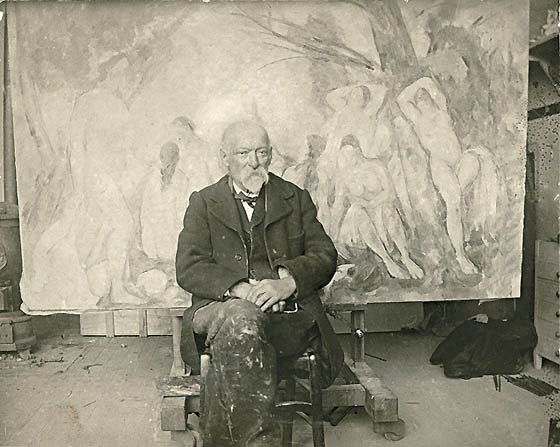

ポール・セザンヌ:“色で形を組む”構成へ

1874年・1877年の印象派展に参加したセザンヌは、のちに「自然を円筒・球・円錐で扱う」と語り、構成的筆触で形の安定と画面の統一を追求します。色面を積層して風景を組み立てる《サント=ヴィクトワール山》連作は、印象派の観察を基盤にしつつ、キュビスムの出発点となる“絵画の再構築”を提示しました。

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

via Wikimedia Commons

License: Public Domain Mark 1.0

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。

※本リンクはアフィリエイトを含みます

どこで見られる?所蔵美術館ガイド

日本(常設・代表例)

- 国立西洋美術館(東京・上野):モネ、ルノワール、ドガなど。フランス近代の流れを体系的に鑑賞可能。

- ポーラ美術館(神奈川・箱根):印象派〜エコール・ド・パリが充実。自然光との相性がよく、箱根の環境も体験価値。

- SOMPO美術館(東京・新宿):ゴッホ《ひまわり》を所蔵。後期印象派の代表作に出会える定番。

海外(定番)

- オルセー美術館(パリ):印象派/後期印象派の重要作が集積。

- マルモッタン・モネ美術館(パリ):モネ作品の中核、《印象、日の出》を所蔵。

- ナショナル・ギャラリー(ロンドン)/メトロポリタン美術館(NY):代表作を横断的に学べる。

鑑賞のコツ(印象派→後期の見分け)

- 距離を変える:まず2〜3m離れて光の総合効果、近づいて筆触の粒立ちを確認。

- 影の色を見る:黒ではなく、紫や補色の**“色の影”**を探す。

- 構成の強さ:画面のリズムや形の骨格に注目すると、セザンヌ的な構築が見えてくる。

- 主観色の強度:ゴッホ作品は、客観的な色ではなく感情の温度としての色を体感する。

FAQ

Q1. 印象派と後期印象派の違いは?

A. 印象派は自然光と瞬間の印象を明るい色と筆触で表現。後期印象派はそこから**構成(セザンヌ)・理論化(新印象主義)・主観と象徴(ゴッホ/ゴーガン)**へ拡張しました。

Q2. ゴッホは印象派に入りますか?

A. 一般には後期印象派です。ただしパリ期に印象派/新印象主義の色彩理論を吸収し、暗い画面から高彩度へと転換しました。

Q3. セザンヌは本当に印象派展に参加?

A. 1874年(第1回)と1877年(第3回)に参加しています。後年は構成的筆触で形の再構築を目指し、印象派の先へ進みました。

Q4. 印象派は黒を使わないの?

A. 完全に使わないわけではありませんが、影を色で表す(有色の影)のが基本姿勢です。

Q5. 日本で常設で見られる作品はどこに?

A. 国立西洋美術館/ポーラ美術館/SOMPO美術館などに印象派〜後期印象派の代表作が所蔵されています。

用語ミニ辞典

- 筆触分割:短いタッチを並置して色を混ぜずに光を表す技法。

- 補色対比:反対色を並べて互いの鮮やかさを高める。

- 有色の影:黒ではなく色で影を示す。

- インパスト:厚塗りで絵肌を盛り上げる。

- アン・プランネール:外で直接光や空気を感じながら描く”スタイル。

- 構成的筆触:方向性のあるタッチで形を組み立てる。

- 点描(新印象主義):微小な点の並置で光学効果を狙う。

- ジャポニスム:浮世絵など日本美術からの影響。

- 連作:同一モチーフを光や時間を変えて繰り返し描く。

まとめ

印象派は、技術革新と都市化の中で「今の光」を描くという新しい答えを出しました。しかし、その先には形の強度、理論化、主観表現という次の課題が待っており、そこで生まれたのが後期印象派です。ゴッホは色を感情の言語へ、セザンヌは色で形を組む構築へ。— この連続した流れとして見ると、西洋近代絵画の地図が一気にクリアになります。

無料!ルーヴルで“見る力”を養う一冊を耳で聞く

『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』

読む時間がなくても、耳なら隙間時間で学べます。Audibleの30日無料体験で、『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』をながら聞きしませんか?合わなければいつでも解約できます。

本書は商談でも社交の場でも、最低限おさえておきたい63の名画を収録。

印象派以前の西洋美術史をざっくり知りたい方には丁度いい一冊です。

※本リンクはアフィリエイトを含みます。無料期間内に解約すれば料金は発生しません。

※本リンクはアフィリエイトを含みます